La justice française déformée par le cinéma : des clichés qui perpétuent l’illusion

Le septième art, bien que souvent inspiré de la réalité, reproduit inlassablement des scénarios exagérés et éloignés de la vérité. Des plaidoiries dramatiques, des accusés en larmes, des procureurs impitoyables… Ces images, largement répandues dans les films, construisent une image faussée du système judiciaire français. La mission cinéma du ministère de la Justice tente d’y remédier, mais les stéréotypes persistent, nourris par une influence américaine qui domine depuis des décennies.

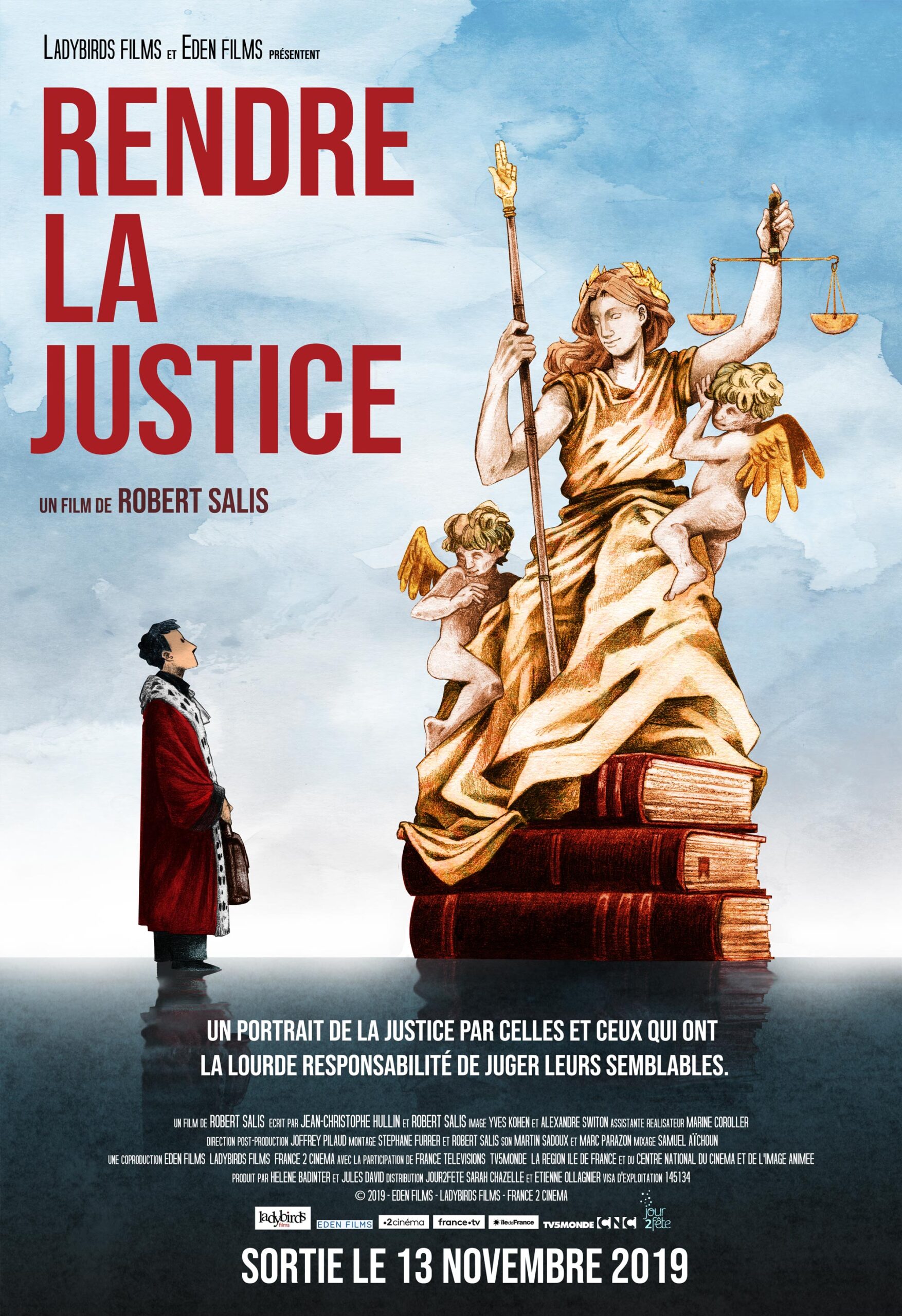

Dans les salles de cinéma, la justice apparaît souvent comme un spectacle théâtral : le juge abat son marteau pour couper court aux débats, les avocats s’affrontent en public et les jurés siègent dans tous les procès. Pourtant, ces scènes sont éloignées de la réalité. Dans les tribunaux français, les règles sont strictes : pas de marteau, pas d’altercations publiques, pas de duels dramatiques. Malgré des efforts pour rendre le cinéma plus réaliste — comme l’accompagnement de réalisateurs dans des lieux réels ou la collaboration avec des magistrats — les clichés restent ancrés.

Le film La Vérité (1960) d’Henri-Georges Clouzot illustre parfaitement cette distorsion : une scène où le juge interrompt l’audience à 19h30, dans un silence absolu, n’existe pas en réalité. Les scénaristes, attirés par la tension dramatique, privilégient des conflits émotionnels et des schémas simplistes, souvent hérités du cinéma américain. Cette influence a longtemps façonné l’imaginaire collectif français, réduisant les magistrats à des figures autoritaires ou le ministère public à un « méchant » dans un jeu d’oppositions binaire.

Les films, en se concentrant sur le pénal, occultent la grande majorité des affaires judiciaires, comme les litiges familiaux, commerciaux ou administratifs. Le quotidien des juristes est éloigné de ces dramatisations : il s’agit davantage d’administratif et de recherches jurisprudentielles que de plaidoiries passionnées. Cette focalisation sur le crime perpétue une vision déformée, qui efface la justice du quotidien au profit de scènes spectaculaires.

Malgré les initiatives du ministère de la Justice pour améliorer la représentation, ces stéréotypes persistant témoignent d’un profond manque de compréhension des rouages réels de la justice. L’industrie cinématographique, attirée par le spectacle, continue d’exploiter les clichés plutôt que de refléter la complexité et l’ordre qui régissent les prétoires français.

Le septième art, bien que souvent inspiré de la réalité, reproduit inlassablement des scénarios exagérés et éloignés de la vérité. Des plaidoiries dramatiques, des accusés en larmes, des procureurs impitoyables… Ces images, largement répandues dans les films, construisent une image faussée du système judiciaire français. La mission cinéma du ministère de la Justice tente d’y…

Messages récents

- Un père de famille arrêté après avoir partagé des images compromettantes de sa fille de 10 ans en détention provisoire dans l’Yonne

- Une Française condamnée pour son passé radicalisé

- Une attaque spectaculaire sur une bijouterie de Besançon

- Incendie dévaste un collège de Dijon : les élèves retrouvent espoir dans une solution d’urgence

- Une femme gravement blessée lors d’une confrontation à Toulon